大動脈解離とは?

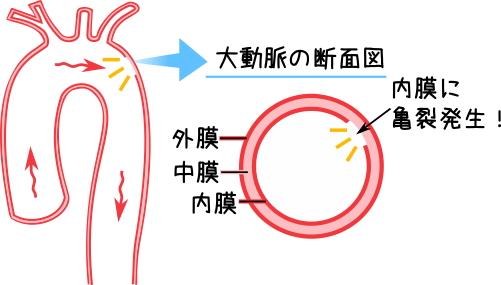

大動脈の壁に強い負荷がかかることで、血管内側の内膜が破綻し、中膜内に血液が流れ込んで大動脈壁内腔が解離する疾患。

治療しなければ2週間で75%が死に至る緊急性の高い病態。

大動脈解離の原因と病態生理

1、動脈硬化が原因となり、血管壁に負荷がかかる

高血圧や動脈硬化により血管に繰り返し負担がかかることで、血管の一番内側にある内膜に傷がつき、やがて内膜に亀裂を生じる。

※動脈硬化以外にも、外傷や妊娠、遺伝性結合組織疾患で起こることも!

2、中膜内に血液が流れ込んで大動脈が解離

内膜に亀裂が生じると、そこが入口(エントリー)となり、内膜と隣り合う中膜組織内を裂きながら血液が流入して、偽腔と呼ばれる腔を形成。大動脈が2重の腔になった状態となる。

この時、下図にはないが、偽腔から真腔(大動脈内)へ血液が戻る、再流入口(リエントリー)が形成されることもある。

3、大動脈解離により大動脈の拡張・破裂・閉塞(狭窄)が起こる

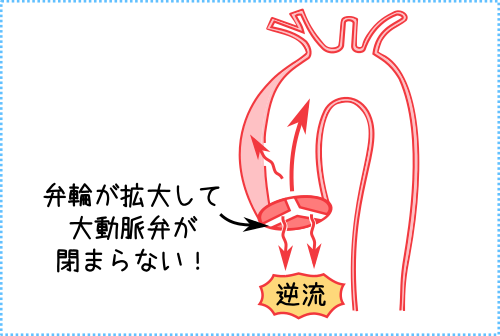

拡張

上行大動脈に偽腔を形成(スタンフォードA型←分類は後で詳しく!)すると、大動脈弁の変形・拡大が起こり、60~70%の確率で大動脈弁閉鎖不全(AR)による大動脈弁逆流を生じる。

左室へ血流が逆流が起こった結果、左室の容量負荷や心拍出量の低下を来たし、呼吸困難や血痰などの心不全症状を引き起こすことがある。

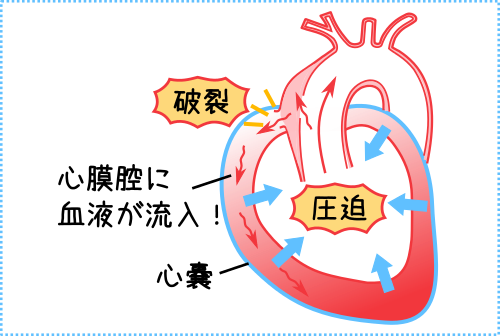

破裂

中膜に流れ込んだ血液が外側に圧迫し続ければ、外膜も破れ、大動脈破裂を起こす危険性がある。

その場合、心嚢内(心膜腔)へ血液が流れ込み、心タンポナーデや胸腔内・縦隔内出血などを起こし、致命的な状態となる。

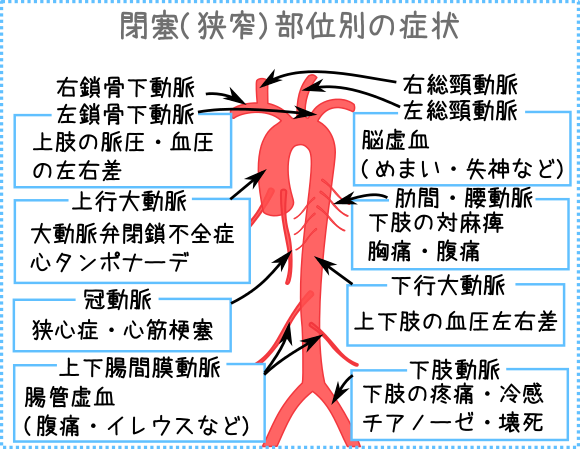

閉塞(狭窄)

解離を起こすと、偽腔により動脈分岐部に閉塞を起こすことがある。その場合、分岐から血流をうけている臓器の循環障害から機能障害を引き起こす。

例えば、総頸動脈の分岐部に閉塞または狭窄が起こると、総頚動脈は頭に血流する血管のため、 脳虚血が起こり、めまいや意識障害、痙攣などを引き起こす可能性がある。

その他、冠動脈閉塞による心筋梗塞、肋間や腰動脈(胸髄を血流する)の閉塞による対麻痺、 腸骨動脈の狭窄・閉塞による下肢虚血、腹腔動脈や上腸間膜動脈の狭窄・閉塞により腸管虚血を引き起こすことがある。

大動脈解離の分類

スタンフォード(Stanford)分類

解離が上行大動脈に「ある」A型、「ない」B型の2つに分類。

ド・ベーキー(DeBakey)分類

内膜に生じた流入口(エントリー)の位置と解離の範囲で分類。

- 上行大動脈にエントリーがあり、解離が下行大動脈までのⅠ型

- 上行大動脈にエントリーがあり、解離が上行大動脈までのⅡ型

- 下行大動脈にエントリーがあり、解離が胸部大動脈までのⅢa型

- 下行大動脈にエントリーがあり、解離が腹部大動脈までのⅢb型

の4つに分類される。

大動脈解離の症状

病態生理の「閉塞(狭窄)部位別の症状」ところで見たように、大動脈閉塞部位や合併症により、多様な症状が出現する。代表的な症状としては以下のものが上げられる。

激しい胸部痛・背部痛・腰背部痛

病態生理で説明した通り、大動脈解離は中膜組織を引き裂いて血液が流れ込む。

血管壁には神経があるため、血管壁が引き裂かれるときには、かなり激しい痛みを生じる。

また、解離は、エントリーから末梢に向かって避けていくため、胸部→背部→腰部と痛みの部位が移動するのが特徴。

血圧の左右差(20mmHg以上)

大動脈解離を疑った場合にはまず確認したい症状のひとつ。

血圧の左右差が生じる理由は、大動脈弓から出ている腕頭動脈(一番右の動脈)は、右の腕を血流しているため、解離で内腔が狭窄すると、血流が制限されて右上肢の血圧が低下するため。

逆に、大動脈弓から出ている左鎖骨下動脈(一番左の動脈)は、左の腕を血流しているため、解離で内腔が狭窄すると、左上肢の血圧が低下する。

四肢の循環障害

四肢を血流する動脈が閉塞(狭窄)すると、血圧の左右差だけではなく、四肢のチアノーゼ・冷感・脈拍の左右差を生じる。

脳虚血症状

総頸動脈が閉塞(狭窄)すると、めまい・意識障害・痙攣などを生じるため、適宜、意識レベルを確認することが大切。

大動脈破裂症状

大動脈の外膜が破裂してしまえば、心タンポナーデや出血性ショックを伴い、致命的な状態。大動脈弁閉鎖不全症(AR)の症状大動脈弁の弁輪拡張により、閉鎖不全を生じると、大動脈へ送り出したハズの血液が左室へと逆流する。そうすると、病態のところで説明した通り、左室の容量負荷や心拍出量の低下を来たし、呼吸困難、血痰、血圧低下などの心不全症状を呈する。

大動脈解離の検査

胸部レントゲン

診断はできないが、胸水や心不全、心タンポナーデなど大動脈解離に合併する所見を評価するのに有用な検査。

大動脈の拡張や縦隔の拡大、心タンポナーデの場合には心拡大を確認できる場合がある。

造影CT

大動脈解離の診断に必要不可欠な検査。

造影剤を使用することで、血液の流れを確認できるため、大動脈の二重構造(裂け目)が確認できる。

また、破裂・心タンポナーデ・四肢の虚血などの合併症の診断にも有用。

心エコー/経食道心エコー

ベッドサイドで素早く診断できるため、緊急時も有用な検査で、造影CTが実施できない患者(腎機能障害や造影剤アレルギーなど)に対しても実施できる。

解離の位置だけではなく、心嚢内液体貯留の状態や心機能を評価することができる。

血液検査

診断は不可能だが、出血時には貧血の評価を行うことができる他、偽腔で血栓形成がある場合には、凝固系(FDP上昇、血小板・フィブリノゲン低下、PT延長)などがみられる。

12誘導心電図

大動脈解離単体では、ST変化などはみられないが、心筋梗塞や狭心症との鑑別や、心筋梗塞の合併を確認するためには有用な検査。

血管造影

侵襲的で時間がかかる検査であり、上記での検査で診断がついた場合には用いないことが多いが、解離の位置や冠動脈病変を評価することができる。

大動脈解離の治療

内科的治療

血圧コントロール

大動脈解離の初期治療としてまず行われるのが、血圧コントロール。

Ca拮抗薬、硝酸薬、β遮断薬を静注して収縮期血圧100~120mmHgを目標に管理される。

疼痛コントロール

血圧のコントロールとともに行われる初期治療。

大動脈解離では、張り裂けるような強い胸痛・背部痛を伴うため血圧の上昇を予防するためにも疼痛コントロールは重要となる。

薬剤は、モルヒネやペンタゾシンなどが主に使用される。

絶対安静・絶飲食

解離の進行と合併症を予防することが重要であり、少しでも心負荷を減らし、血圧上昇を防ぐのに必要な対応となる。

数日~数週間は絶対安静・絶飲食が継続されるため、膀胱留置カテーテルの留置や排泄・清潔の援助が必要となる。

外科的治療

上行大動脈に解離があるスタンフォードA型の場合は、大動脈破裂・心タンポナーデ・循環不全・大動脈弁閉鎖不全などの合併症から予後不良な病態であり、基本的に緊急手術が適応となる。

スタンフォードB型は内科的治療が選択されることが多いが、臓器虚血や下肢虚血などの合併症がある場合には、予後が不良となるため、緊急手術適応となる。

大動脈解離で行われる主な手術

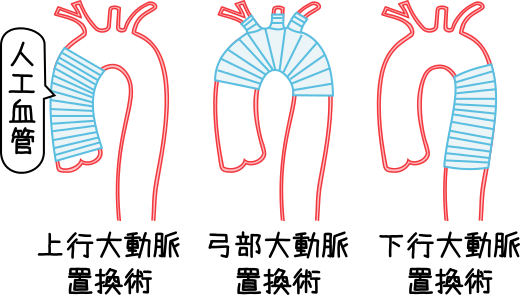

人工血管置換術

大動脈の亀裂(エントリー)がある位置から、置換する部位を決定する。

上行大動脈にエントリーがある場合には上行大動脈置換術、弓部にエントリーがある場合には弓部大動脈置換術、 下行大動脈にエントリーがある場合には、下行大動脈置換術などが行われる。

これらの手術では、一時的に心臓の動きを止めて人工心肺や超低温循環停止法(体温を20~25度に低下させる)など補助手段が必要となる。

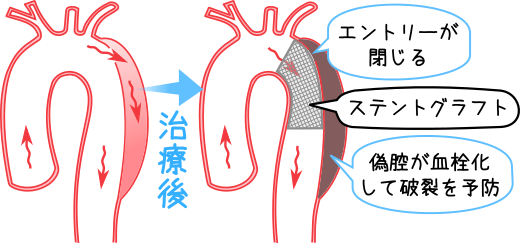

ステントグラフト

スタンフォードB型で合併症を伴ったり、破裂の危険性がある症例が適応となるカテーテル治療。

この治療法は、エントリーをステントグラフト(金属でできたバネ)で閉じることで、偽腔に流れ込む血流を遮断し、循環障害や破裂を予防することが可能。

カテーテル治療なので、開胸・開腹せずに、また補助手段も使わずに治療できるため侵襲が少なく、治療期間の短縮も望める。