イレウス管の目的

腸管の閉塞部より口側に溜まった内容物やガスを体外へ排出することにより、腸管内の減圧を図る。

減圧を図ることで腸管の浮腫が軽減し、吸収障害も改善がみられる。それに伴い、患者の苦痛となっていた腹痛や嘔気、腹部膨満症状を軽減することが出来る。

イレウス管の適応

- 閉塞性イレウス

- 麻痺性イレウス

- イレウス解除術前の減圧

- イレウス解除術後の再閉塞予防

イレウス管の挿入部位と長さ

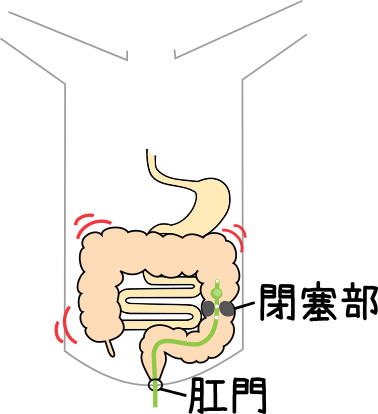

イレウス管は閉塞部によって経肛門的、経鼻的イレウス管を選択する。

どちらにしても曲がりくねった腸を進めなければならず、距離が長いため、2.5~3.0mの管を使用している。

経鼻的イレウス管は、小腸~上行結腸の閉塞で主に使われ、閉塞部の上(口側)に留置する。

実際に挿入する長さは、鼻腔から十二指腸まで80~90㎝程度で、小腸は3m(伸ばしたら6mある臓器だが、筋肉で収縮している)くらいなので、小腸でどれだけ進めたかによって大きく異なる。

経肛門的にイレウス管は、直腸~横行結腸の閉塞で主に使われ、閉塞部にイレウス管を通し、閉塞部の上(口側)に留置する。こちらも実際に挿入する長さは、大腸が1.5mある臓器なので、到達部位によって異なるが、経鼻的イレウス管と比較したら短い。

胃管でも減圧はある程度可能だが、イレウス管は閉塞部付近まで挿入することができるため、減圧の効果はより大きく、イレウスの改善に有効。

経鼻的イレウス管

透視下で内視鏡を使用し挿入する。

経鼻的に内視鏡を挿入し、十二指腸下部まですすんだら、ガイドワイヤーをトライツ靭帯を越えて進める。

トライツ靭帯を越えないと、小腸内の内容物が送られてこないため、トライツ靭帯を越えることが必要だが、手技が困難な場合には、トライツ靭帯手前に留置することも稀にある。

ガイドワイヤーを挿入したら、イレウス管を挿入し、バルーンを膨らませる。このバルーンは、蠕動運動に乗って、イレウス管が閉塞部手前まで、勝手に進んでいく。

そのため、挿入時には、進む分のたるみを胃内でもたせておくことが多く、どれだけイレウス管が進んでいるのかは、毎日X線検査で確認する。

経肛門的イレウス管

経鼻的イレウス管と同様、透視下で内視鏡を使用し挿入する。

大腸内視鏡を狭窄部手前まで挿入し、ガイドワイヤーを挿入を通して、狭窄部を越えて上(口側)まで挿入する。その後ガイドワイヤーに沿ってイレウス管を挿入し、狭窄部を越えたらバルーンを膨らませて固定する。

イレウス管の観察と看護

腹部症状

イレウス管挿入手技や、腸管壊死により粘膜損傷や穿孔を起こすことがあるため、激しい腹痛や腹膜刺激症状が出現していないか確認する。

また、治療効果を確認するため、腸蠕動音の聴診や、腹部膨満、腹痛、嘔気嘔吐の有無や程度を観察する

バイタルサイン

イレウス管挿入直後は、鎮静剤を使った場合には呼吸抑制や舌根沈下がないか呼吸状態、呼吸数、SpO2を観察する。

また、イレウス管を挿入しても、腸管内の細菌増殖により穿孔、腹膜炎、絞扼性イレウス、敗血症、ショックなど重篤な合併症を引き起こすす危険性があるため、それを念頭に置き、バイタルサインや全身状態の観察を行う。

脱水症状

イレウスは、腸管の吸収障害やイレウス管による腸内容物の排泄により、脱水を起こしやすい。水分出納バランスの観察、脱水症状(皮膚・舌の乾燥、倦怠感、尿量低下、頻脈、血圧低下など)、血液検査の値の変化に注意する。

イレウス管の固定と位置

イレウス管は長く、重いため、挿入部に圧がかかりやすく、自己抜去されやすい。挿入の長さを確認して、ドレーンにマーキングを行い、ズレがないか注意して観察する。

経鼻的挿入の場合には、鼻梁に固定し、頬で緩やかに反転されて外耳周囲でもう1か所固定する。経肛門挿入の場合も、2か所以上で固定を行う。

鼻や肛門から管を通されている患者の苦痛は大きいため、固定部位を変えたりドレーンにより皮膚が圧迫されないよう工夫して固定する。

イレウス管排液の性状

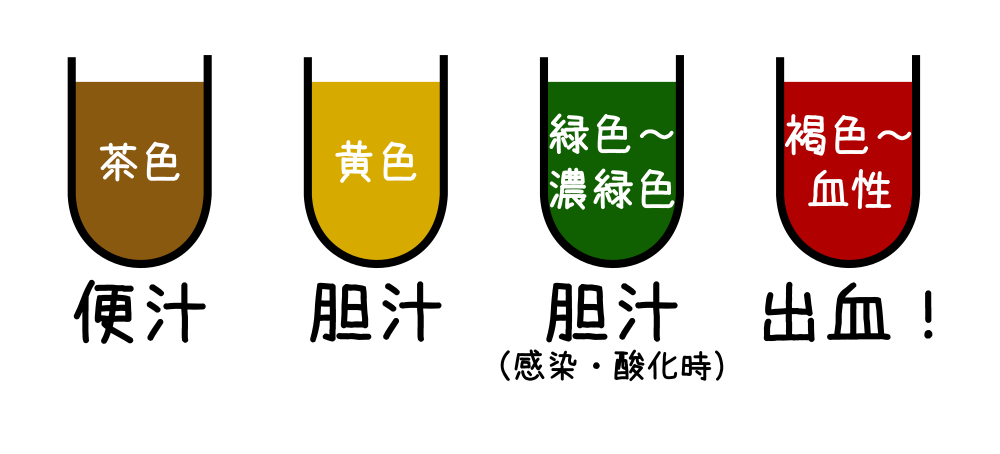

小腸上部に閉塞がある場合には胆汁様~水様便様の排液で、小腸下部~大腸に閉塞が起きている場合には、便臭を伴う黄土色~茶色の便汁様排液がみられる。胆汁が感染していたり酸化した時には緑色~濃緑色の排液となることも多い。

イレウス管挿入手技や吸引圧によって、粘膜損傷を起こし、出血した場合には、褐色~血性に変化するため、腹部症状やバイタルサインとともに早急に医師へ報告する。

イレウス管の閉塞・屈曲の有無

イレウス管は、管は食残や便塊により閉塞を起こしやすいため、閉塞がないかドレーン内の状態や排液量の急激な減少がないか確認する。

閉塞が疑われる場合や、閉塞予防のために、数時間おきにカテーテルチップで引いたり、チューブ内を微温湯で洗浄する場合もある。

持続吸引の設定

ドレナージ効果を上げるために、持続吸引器(メラサキューム・サーボドレイン・ガムコなど)に接続する場合がある。

吸引圧や間欠時間の指示は医師による異なるが、10~15H2Oの設定が多い。

医師の指示と設定が誤っていないか、適宜確認する。

離床を促す

全身状態が悪くない限り、イレウス管を挿入による安静度の制限はない。

腸蠕動を促すために、積極的に離床を促す。

苦痛の緩和

イレウス管は2週間程度、24時間寝ている間もずっと挿入されているため、身体的にも精神的にも苦痛はとても大きい。

できるだけ活動制限がないよう、自己抜去予防のためにもイレウス管の位置を固定する。

また、イレウス改善の指標や、抜去時期などを説明し、効果を実感して前向きに治療に取り組めるよう援助する。