PSVTとは?

上室(心房や房室接合部を含む心臓の上の方)を発生起源とする1分間に120~240回の規則的な頻拍で、突然起こり、突然停止する。

病態と原因

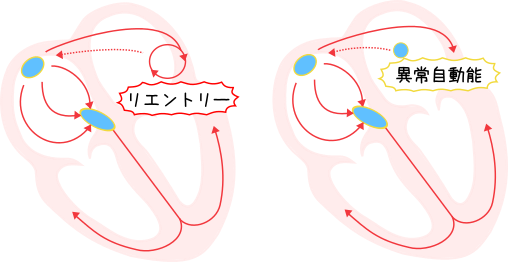

PSVTは発生部位により、心房結節リエントリー性頻拍(AVNRT)、心室回帰性頻拍(AVRT)、洞結節リエントリー性頻拍(SANRT)、心房頻拍(AT)に分類される。PSVTの90%は、AVNRTとAVRTが占める。

AVNRT

房室結節には、速伝導路と遅伝導路の2つが存在する。

普段、洞調律時には速伝導路が使われているが、速伝導路が電気刺激に反応できない不応期のときに心房期外収縮が起きると、遅伝導路を使って心室へ刺激が伝導される。

遅伝導路から刺激伝導時に、速伝導路の不応期が終了すると、速伝導路は逆行可能なため、遅伝導路からの刺激を受け取って、心房へと逆行する。

そうすると、房室結節内を2つの伝導路がぐるぐるとリエントリーする状態となり、これにより心房と心室がほぼ同時に収縮する。

AVRT

心房と心室を直接連結する副伝導路Kent束が存在するWPW症候群でみられる。WPW症候群では、Kent束経由で心房から心室へ興奮を伝導するが、Kent束が不応期のときに期外収縮が起きると、Kent束で興奮を伝えることはできずに房室結節を通って心室に伝えられる。

心室に伝わった興奮が、不応期を終了したKent束に逆行して伝わることで、心室→心房のリエントリーが発生する。

SANRT

洞結節や洞結節近くの心房を回路としたリエントリーにより発生する。

心拍数は140回以下とPSVTの中では心拍数の上昇は少なく、心電図はP波が正常であることが多く、洞性頻脈との見分けが難しい。

AT

ATは、洞結節や房室結節以外の心房内を起因にする頻拍であり、洞結節・房室結節以外に自動能力を持った電気刺激系が新たに発生することで起こる異所性心房頻拍と、リエントリーにより発生する心房内リエントリー性頻拍に分けられる。

心房内のリエントリー性頻拍は、心臓手術後などにみられる。

これらは、心不全を合併することも多くカテーテルアブレーションにてリエントリー回路や異所性自動能である発生源を焼き切らなけらばいけない。心不全の合併がなく、自覚症状も強くなければ抗不整脈薬の投薬治療を行うこともある。

症状

- 動悸

- ふらつき

- 息切れ

- 胸痛

多くの場合、血行動態は安定しているが、血行動態が不安定となるとショック症状や心不全に伴う症状が出現する。

PSVTの心電図波形

- HR120~240回

- QRS間隔はほぼ一定で規則的

- QRS幅が狭い(=上室性)

一般的に上室性だとQRS幅が狭くなり、心室性だとQRS幅が広く、幅の広い心室性の方が緊急性が高い。

治療

1、迷走神経刺激

迷走神経を刺激することで、房室伝導が抑制される性質を利用。

2、ATP(アデホス)の急速静注

ATP(アデノシン三リン酸)であるアデホスは、投与後5~30秒で体内で分解されるため、急速静注!!

アデホスは洞結節の自動能と房室伝導を抑制するため、頻拍を停止させる作用がある。

アデホスの投与方法

1回目 原液アデホス10mg、生食で後押し

↓効果がなければ

2回目 原液アデホス20mg、生食で後押し

↓効果なければ

3回目 原液アデホス20mg、生食で後押し

※最大3回まで!

- 投与時、胸部を殴打された感じや吐気がでることがあるため、あらかじめ説明しておく。

- アデホスが分解されるまで一過性の心停止や2~3秒の著しい徐脈がみられる。

- まれに心停止やVTへ移行することがあるので、投与時は12誘導心電図で記録しながら施行し、徐細動器をすぐ使えるように準備しておく。

3、ベラパミル(ワソラン)ゆっくり静注

1回目ワソラン5mgを2分かけて静注。

(2mlを2分かけて投与するのは大変なので、生食等で希釈して投与。)

↓効果なければ15分~30分あけて

2回目ワソラン5mg~10mgを2分かけて静注。

4、同期化カルディオバージョン

徐細動器を用いて、R波を検知して、QRS波に同期して通電する方法。

同期することが重要で、同期しないとVFに移行する危険性があるので注意!

また、電気ショックを与えるため、意識がある場合には、必ず鎮静剤を使用してから施行する。

5、カテーテルアブレーション

WPW症候群やPSVTなどの不整脈に行われる根治術。

大腿動脈より、心臓カテーテルを挿入し、不整脈の原因となる部位に高周波電流を流し、焼灼することで不整脈を根治させる。