胃の構造

胃は、上腹部に左よりにある臓器で、肝臓左葉の後ろに存在している。

胃の入り口で、食道につながる部分を噴門部といい、具体的には、食道側2cmと胃側2cm、計4cmの領域と定義されている。

胃の出口で、十二指腸につながる部分は、幽門部と呼ばれ、幽門括約筋が存在していて、胃の中で食物が粥状になったら、開いて十二指腸へ送り出す役割をしている。

胃の膨らんだ中心部は、胃体部といい、右側でカーブしている縁を小彎、左側で大きくカーブしている縁を大彎と呼んでいる。 また、胃上部のふくらみを胃底部と呼び、幽門の手前の小さなふくらみは幽門前庭部と言う。

胃の解剖学的分類

胃の病変部をより明確に示すために、用いられる解剖学的分類がある。医師のカルテや検査結果には、こちらの表記で記載されていることが多い。

左図の分類は、胃の小彎と大彎をそれぞれ三等分にして、それそれを結んだ3つの領域に分けられる。

上部:U

中部:M

下部:L

(食道:E)

(十二指腸:D)

右図は胃の全周を分類したもので、前・後・小彎・大彎の4つの領域に分けられる。

前壁:Ant

後壁:Post

小彎側:Less

大湾側:Gre

全周:Cire

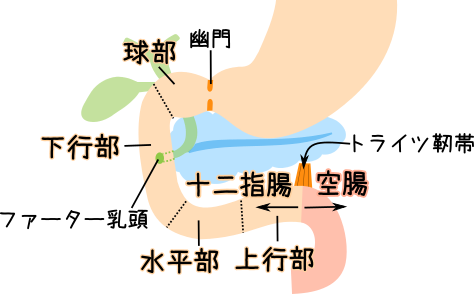

十二指腸の構造

十二指腸は、小腸の一部であり、胃の幽門部と空腸の間にあり、膵頭部を囲むように存在している。十二指腸と空腸の境目となる部分は、トライツ靭帯の付着部で、トライツ靭帯とは、空腸曲を支持ち上げている組織のこと。

十二指腸は、胃の噴門部から、球部、下行部、水平部(下部)、上行部に分けられ、全体の長さは、25㎝程度ある。下行部には、ファーター乳頭(胆管と膵管が合流した管)の開口部があり、胆汁や膵液などの消化液が流れ込んでいる。

胃の働き

1、平滑筋による蠕動運動で食物を混ぜ合わせる

胃の壁は、粘膜・筋層・しょう膜から成っていて、筋層をつくっている平滑筋は、交感神経と副交感神経に支配されていて、胃の蠕動運動を調整している。

蠕動運動では、食物と消化液を混ぜ合わせることで、食べ物を固形から→粥状にする。

2、胃線から消化液をの分泌

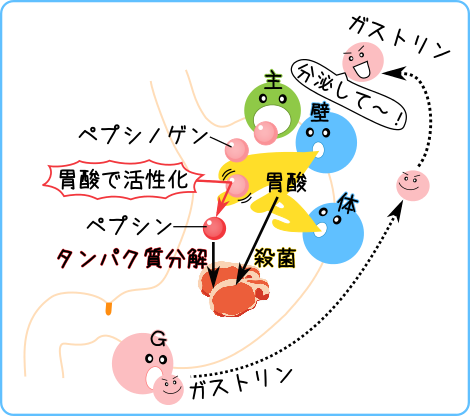

胃壁の粘膜には、胃腺が分布していて、副交感神経である迷走神経が胃液の分泌を促している。胃腺は、噴門部にある噴門腺、幽門部にある幽門腺、胃体部にある胃体腺、胃底部にある胃底腺があり、それぞれ胃液を分泌をしている。

噴門腺

粘液を分泌

胃底腺

主細胞…ペプシンの元となるペプシノゲンを分泌。

副細胞…粘液を分泌

壁細胞…胃酸を分泌胃体腺胃酸を分泌

幽門腺

粘液再生細胞…粘液を分泌

G細胞…胃液の分泌を促進するガストリンを分泌

胃分泌物のイメージ図↓

3、粥状になった食物を十二指腸へ送り出す

胃内容物が、粥状になり幽門括約筋への圧が上がると、幽門括約筋が開き、十二指腸へ食物を流し込む。

十二指腸の働き

十二指腸に食物が送られてきた刺激により十二指腸粘膜からホルモンが分泌され、このホルモンの働きによって、消化液である胆汁や膵液が分泌されて本格的な消化が始まる。

十二指腸から分泌されるホルモン

セクレチン

胃酸を中和する膵液(アルカリ性)をの分泌を促したり、胃酸の分泌を抑制する

コレシストキニン

胆汁や膵液の分泌を促す