PTBDの目的

経皮経肝的胆道ドレナージはPTBDまたはPTCDと呼ばれ、体外から直接、肝内胆管にドレーンを挿入・留置して、胆汁を体外へ排出する方法。

総胆管や総肝管の閉塞時に行われる。

PTBDの適応

閉塞性黄疸

閉塞性黄疸の際には、減黄が必要であり、PTBDドレーンにより胆汁が体外に排泄されることで、減黄される。

化膿性胆管炎

感染胆汁がドレナージすることで、胆道内圧が下がり、敗血症やショックの頻度を下げることができる。

PTBDの挿入部位

PTBDチューブ挿入時は、皮内から腹膜前組織まで局所麻酔を行い、鎮静剤を投与して行う。

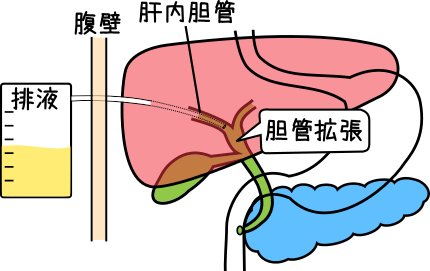

挿入部位の選定は超音波画像を見ながら行い、皮膚→肝臓→肝内胆管まで穿刺する。胆汁の流出を確認できたら、胆管造影を行い、X線透視下でドレーンを留置する。※胆管拡張の確認が困難な場合には、超音波と透視を併用しながら穿刺する場合もある。

<図:PTBDドレーンの挿入部位>

PTBDの合併症

腹腔内出血

PTBDドレーンは、肝臓や胆管を穿刺しているため、肝動脈や門脈、胆道の損傷による出血を起こす危険性があり、いきなり多量の出血を起こすこともあるため、ドレーン挿入後24時間は特に注意深く観察する。

胆汁性腹膜炎

ドレーンが逸脱した場合には、胆汁が腹腔内に漏れて腹膜炎を起こす可能性がある。

気胸

肝右葉から穿刺を行った場合、気胸を合併する場合がある。

PTBD挿入中の観察と看護

全身状態の観察

体温

発熱や胆道系酵素の上昇をみとめる場合には、胆管炎の可能性が考えられるため、医師に報告し、カテーテルの逸脱・閉塞がないかをX線検査で位置の確認を行う。

血圧、脈拍

治療前から、化膿性胆管を起こしている場合、増悪して肺血症やショックになることがある。腹部症状やショック徴候の確認とともに血圧や脈拍の観察を行う。

呼吸状態

右肝葉からの穿刺の場合には、気胸を起こす可能性があるため、SPO2の低下や呼吸音の確認、呼吸苦の訴えがないか観察する。

尿量

胆汁の流出量に対して、輸液量が少ない場合には、脱水を引き起こすため尿量が低下する。尿量の著明な減少があれば、脱水症状を確認し、バイタルサインや全身状態をアセスメントして医師に報告する。

排液の観察

排液の性状

黄色~黄褐色透明で粘調性:正常(時間がたつと酸化により緑色に変化)

緑色で混濁:感染

血性:ドレーン挿入直後に血液が混入することがあるが、血性度が高くなったり持続する場合には、肝動脈や門脈、胆道の損傷が考えられるため、医師へ報告する。

排液の量

正常量は約350~1000mlで、個人差があるため、患者の正常を把握しておく。胆汁量が急激に減少した場合には、ドレーンの閉塞や逸脱が考えられ、胆管炎の原因となるため、腹部症状を観察し、それを含めて医師へ報告する。

ドレーン刺入部の観察

刺入部が出血などで汚染している

消毒薬で消毒し、新しいフィルム材で清潔に保護する。

刺入部から胆汁が漏れている

体外のドレーンに屈曲がなければ、体内での閉塞や逸脱が考えられるため、医師へ報告したのち、造影検査やカテーテルの入れ替えが検討される。

腫脹・熱感・発赤がある

刺入部から感染を起こした可能性がある。刺入部が膿で汚染されていたり、胆汁が緑色に変化していないかなど、他の感染徴候を確認し、医師へ報告する。

ドレーンの管理

- 刺入部が不潔にならない位置にマーキングを行い、各勤務でズレがないか確認する。

- ドレーンの屈曲やベッド柵に挟まって閉塞していいか確認する。

- 逆行性感染を起こさないよう、排液バックは体より下の位置になるよう管理する。

- ドレナージ回路は清潔なので、排液破棄時も接続部が汚染しないよう注意して取り扱う。

- ドレーンの自己抜去がないよう、ドレーンの意義や必要性を十分に説明し、理解を得る。

安静への援助

ドレーン挿入後は、2~3時間は臥床安静で、24時間はベッド上安静となる。

排泄もベッド上で行う必要があるため、患者の協力が必要不可欠であり、安静の必要性を十分説明し、協力を得る。