胃がんとは?

胃粘膜上皮から発生する悪性腫瘍。

胃壁の粘膜層~粘膜下層にとどまる悪性腫瘍を早期胃がん

胃壁の固有筋層まで達する悪性腫瘍を進行胃がんに分類される。

胃がんの原因

胃がんの危険因子

胃がんの発生機序は明らかとなっていないが、食事(高塩分)、喫煙、糖尿病、肥満は胃がんの発生に関与していると考えられている。

ヘリコバクター・ピロリ感染

胃粘膜が胃炎や萎縮を起こすと、胃の粘膜が腸の粘膜のように変性する、腸上皮化生(ちょうじょうひかせい)が発生し、そこから胃がんへと移行するとされている。

この腸上皮化生が発生する原因として、ヘリコバクター・ピロリ菌(H.pylori)の長期感染が関係することが明らかになっている。

H.Pyloriは、潰瘍の原因にもなる菌で、感染に気が付くことが出来れば、内服治療で除菌することができる。

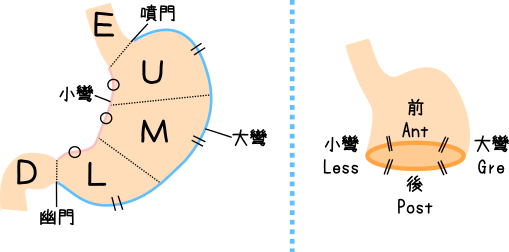

胃の解剖学的区分

胃は、小彎(しょうわん)と大彎(だいわん)をそれぞれ3等分にし、ぞれぞれを結んで3つの領域に分けられる。

U:上部

M:中部

L:下部

(E:食道)

(D:十二指腸)

また、胃の全周は、前・後・小湾・大湾の4つの領域に分けられる。

検査結果や医師のカルテでは、略語で病変部位が記載されていることが多いので、ノートなどにまとめて、確認できるようにしておく!

前壁:Ant

後壁:Post

小彎側:Less

大湾側:Gre

全周:Cire

→『胃・十二指腸の構造と働き』を詳しく見る

胃がんの分類

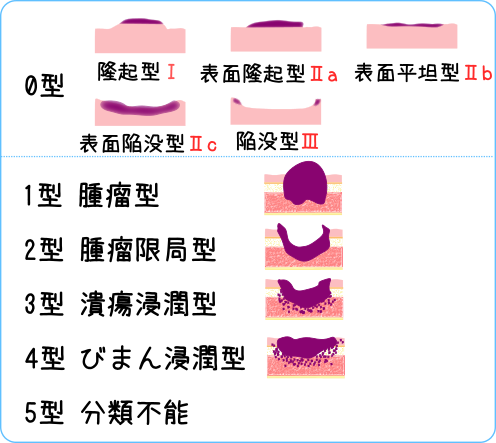

肉眼的分類

胃癌のステージ分類は、生検の結果など総合的に評価しなければいけないが、肉眼的分類は、X線検査や内視鏡などの肉眼的所見から早期に判定でる。

病期は、0型~5型の6つに分類でき、0型(表在型)は、さらに5つに分類される。

胃壁の深達度による分類

胃壁の深達度(深さ)を表すものとして、T分類という分類方法がある。

『胃がんの取り扱い規定』により、カルテ等には、これまた略語で記載される。

T1:粘膜(M)・粘膜下層(SM)にとどまるもの

T2:固有筋層(MP)・漿膜下層にとどまるもの

T3:漿膜に接しているか、腹腔に露出しているもの

T4:他臓器転移に浸潤しているもの

TX:分類不能

M・SMまでのT1だけは、早期胃がんに分類されるが、MPまで深達するT2以上はすべて進行胃がんに分類される。

ステージ分類

がんの深達度(T分類)や、リンパ節転移の数から総合的に、胃がんのステージが分類され、治療方針が決定する。

胃癌の病期は、ⅠA、IB、ⅡA、ⅡB、ⅢA、ⅢB、ⅢC、Ⅳの8つに分類される。

| リンパ節転移 深達度 | N0 なし | N1 1~2個 | N2 3~6個 | N3 7個以上 |

|---|---|---|---|---|

| T1 | ⅠA | ⅠB | ⅡA | ⅡB |

| T2 | ⅠB | ⅡA | ⅡB | ⅢA |

| T3 | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB |

| T4(SE) | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅢC |

| T4(SI) | ⅢA | ⅢB | ⅢC | ⅢC |

| 肝・肺・腹膜 遠隔リンパ節に転移 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

胃がんの症状

早期胃がん

症状がないことが多く、検診で発見される場合が多い。

症状がある場合は、潰瘍に伴う心窩部痛や上部不快感などの訴えが多い。

進行性胃がん

- 食欲不振

- 腹部膨満

- 上腹部の違和感や痛み

- 体重減少

- 腫瘍からの出血により黒色便、貧血症状

- 腹部から触知できる腫瘤

- 転移による腹水・黄疸など

胃癌の転移経路

リンパ節転移

がんがリンパ管に湿潤すると、リンパ管を通って、遠隔の臓器へ転移する危険性がある。そのため、進行胃がんの場合、胃の周囲だけではなく、胃の後ろや膵周囲のリンパ節も切除するのが基本となる。

血行性転移

リンパと同じく、血液に乗って胃につながる臓器…例えば肝臓や肺、皮膚、脳などに転移する危険性がある。

腹膜転移

胃で発生したがんが進行すると、胃壁の外側まで浸潤し、腹腔内にがん細胞がまき散らされる。この状態は、種を巻くように多数のがんの塊が認められることが多いため、腹膜播種(ふくまくはしゅ)とも呼ばれる。

1個でも腹膜転移が発見された場合には、腹腔内にたくさんの『がんの種』があることを意味しているため、ステージⅣと診断でき、完治する可能性はほぼゼロとなる。

胃癌の治療

内視鏡的治療

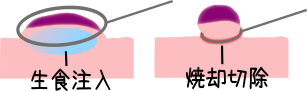

EMR(内視鏡的粘膜切除術)

適応:深達度T1の中でも、粘膜(M)にとどまる2㎝以下のがんが適応。

方法:内視鏡を挿入し、生食でがんを隆起させ、ワイヤーをかけて焼却切除する。

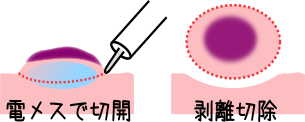

ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)

適応:粘膜(M)にとどまるがんで、EMRでは切除が難しい大きい腫瘍が適応。

方法:内視鏡を挿入し、EMR同様に、生食などの薬液でがん隆起させ、電気メスで粘膜下層を観察しながら、腫瘍を剥離、切除する。

外科的治療

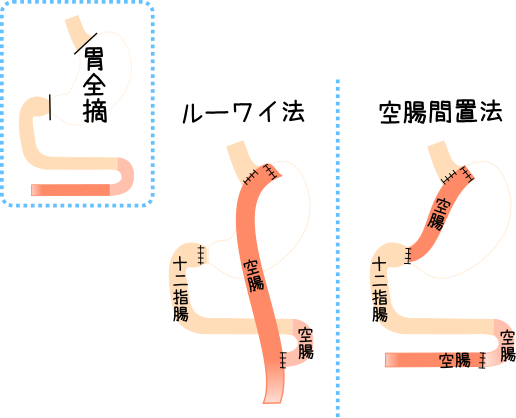

胃全摘術

がんが胃全域に及んでいる場合や、リンパ節転移が多く、幽門や噴門を残すのが不適当な場合に行われる手術で、再建方法はいろいろあるが、ルーワイ法が最も用いられる。

この時、リンパ節郭清を目的として、脾臓を同時に摘出することがある。

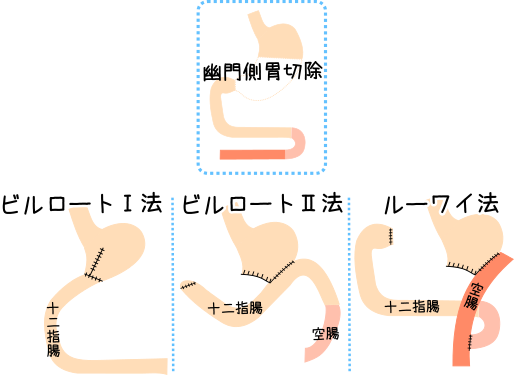

幽門側胃切除術

がんが胃の下部・中部に限局しているもので、根治手術を目的として胃の2/3切除とリンパ節郭清を行う。

最も多く用いられる再建方法は、残った胃と十二指腸を直接つなげるビルロードⅠ法と、空腸をつなぐルーワイ法。

噴門側胃切除術

胃の上部に限局するがんの場合に行われる手術で、胃の1/2程度を切除する。

再建方法は、食道の残った胃を直接つなげる方法があるが、逆流性食道炎をおこしやすいため、食道と胃の間に、空腸を一部もってきて繋げる空腸間置法を行うことが多い。

拡大手術

胃のみならず、胃の遠くのリンパ節や膵臓、脾臓、大腸、肝臓などの広い範囲を切除する方法。

リンパ節転移が多かったり多臓器への浸潤がある場合、根治するために行われる。

姑息的手術(こそくてきしゅじゅつ)

がんの根治が不可能な場合に、症状の改善や延命目的で行われる手術のこと。

もちろん全身状態や生存期間なども考慮して、必要だと判断された時のみ行われる。

経口摂取が困難な場合や転移で腸閉塞を起こしている場合には、バイパス術が行われたり、延命に目的で、がんの減量手術(がんを出来る限り切除する手術)を行う場合がある。

化学療法

延命のための化学療法

手術適応のないステージⅣや、手術してもがんが残っている場合には、延命のために、化学療法を行う。

術後補助化学療法

根治切除が行えても、ステージⅡ~ⅢA、Bの場合、術後1年間TS-1(抗がん剤)を内服する。内服した場合には、5年生存率が70%→80%になることが明らかになっている。

胃切除後の観察と看護

術後合併症の観察

胃切除だけに限らないが、手術の侵襲により、呼吸器合併症、術後出血、腸閉塞、縫合不全などの術後合併症を起こす危険性があるため、それぞれのリスクが高い時期は、特に注意深く観察する。

胃切除後は、膵液漏に注意する

胃切除では、術中操作により膵臓を損傷し、膵液漏を起こす危険性がある。

膵液は消化作用があるため、放置しておくと周囲の組織を融解し腹腔出血を起こすこともある。

そのため、ドレーン排液や腹部症状を観察することが重要で、ドレーン排液が白濁または、赤ワイン色に変化したり、すっぱい臭いがしてきた場合には、膵液漏を疑い、すぐに医師へ報告する。

腹腔ドレーン(2)観察ポイント参照

その後の対応としては、採血でアミラーゼの値測定、CT検査で確認を行うことが予測される。出血など起こしていなければ、適切にドレナージを行うことで、膵液漏はほとんど場合自然に治癒する。

ダンピング症状の観察

食事が開始されたとき、注意が必要な合併症。

胃切除後の10~30%でみられる合併症なので、ダンピング症状の予防と、症状の観察をしっかり行う。

早期ダンピング症状

食後30分以内に現れる、循環血液量低下による症状や消化器症状のこと。

今までは、胃・十二指腸で食べ物が徐々に薄まりながら消化吸収されていたが、胃切除後には、高張な(薄められていない濃度の高い)食べ物が、小腸に流れ込むため、高張液投与時と同じような原理で、細胞外液の腸への移動が起こる。

すると、循環血液量が減少したり、消化管ホルモンの分泌亢進、蠕動運動の亢進が起こり、多くの症状が出現する。

循環血液量低下による症状…眩暈・冷汗・倦怠感・動悸・頻脈など

消化器症状…下痢、悪心・嘔吐、腹痛、腹部膨満感など

後期ダンピング症状

食後2~3時間で出現する低血糖症状のこと。

胃切除後は、急速に小腸に食べ物が流れ込むため、糖分(炭水化物)を多く摂取した場合には、一過性に高血糖状態となり、それに伴いインスリン分泌が亢進する。インスリンがしばらく出続けている間に、低血糖になってしまい症状が出現する。

低血糖症状…脱力感、めまい、冷汗、頭痛、手指の痺れなど

ダンピング症状予防のための対応

- 高タンパク、高脂質、低炭水化物を基本

- 1回5~6回に食事を分ける。

(胃切除後用の食事メニューが各施設であるはず) - ゆっくりよく噛んで1回30分以上かけて食べるよう指導する

- 冷たいものは避ける

- 食後1時間は、小腸への急な流入を防ぐため、安静臥床が基本となる。

※逆流性食道炎を起こしているときは、食道に逆流するのを防ぐため、臥床しない。 - 後期ダンピング症状(低血糖)を起こした場合には、飴玉などをひとつ摂取してもらう。

逆流性食道炎の観察

手術で、今まで逆流を防いでいた噴門や幽門が切除されると、胃液・膵液・胆汁などの消化液が食道に逆流しやすくなる。

消化液が食道に逆流すると、炎症を起こし、胸やけ・背部痛・心窩部痛・嚥下障害などの症状が出現するため、食事摂取も困難になってしまう。

逆流性食道炎が起きた場合には、食直後はもちろん、就寝時も臥床は避ける必要があり、セミファーラー位をとるよう指導する。

内科的治療として、プロトンポンプ阻害薬やH₂ブロッカーを投与する場合があり、症状が強い場合には、逆流防止のため再手術を行う場合も稀にある。